Prevención de la disfunción y bacteriemia relacionadas con el catéter de hemodiálisis tunelizado mediante un conector de sistema cerrado con válvula neutra: estudio cuasiexperimental antes-después

Míriam Lladó-Barragán1, Laia Reixach-Aumatell1, Cristina Vázquez-Ros1, Cristina Pena-García1, Aurora Fontova-Almato2, Alicia Rey-Miguel1

1 Servicio de Nefrologia. Hospital de Figueres. Fundació Salut Empordà. Gerona. España

2 Servicio de Urgencias y Técnico de soporte a la investigación. Hospital de Figueres. Instituto de Investigación Gloria Compte. Fundació Salut Empordà. Gerona. España

https://doi.org/10.37551/S2254-28842025015

Como citar este artículo:

Lladó-Barragán M, Reixach-Aumatell L , Vázquez-Ros C, Pena-García C, Fontova-Almato A, Rey-Miguel A. Prevención de la

disfunción y bacteriemia relacionadas con el catéter de hemodiálisis tunelizado mediante un conector de sistema cerrado con

válvula neutra: estudio cuasi-experimental antes-después. Enferm Nefrol. 2025;28(2):139-146

Correspondencia:

|

Recepción: 07-01-25

|

RESUMEN

Introducción: El uso del catéter venoso central tunelizado en hemodiálisis se asocia frecuentemente con bacteriemia relacionada con el catéter. El conector de sistema cerrado con válvula neutra surge como alternativa para reducir este riesgo al limitar la manipulación del lumen del catéter.

Objetivos e Hipótesis: Evaluar si el uso sistemático de conectores de sistema cerrado con válvula neutra disminuye la incidencia de bacteriemias relacionadas con el catéter. Se planteó como hipótesis que su uso reduciría significativamente ambas complicaciones.

Material y Método: Estudio cuasi-experimental retrospectivo, tipo antes-después, en un hospital comarcal, durante 12 meses. Se incluyeron 62 catéteres en 55 pacientes. Se evaluaron tasas de bacteriemia relacionada con el catéter por 1.000 días-catéter, además de parámetros sobre función del catéter. Se aplicaron pruebas estadísticas de comparación de proporciones y regresión de Pearson.

Resultados: La tasa de bacteriemia relacionada con el catéter se redujo de 1,25 a 0,15 por 1.000 días-catéter tras la introducción de los conectores de sistema cerrado con válvula neutra. El 100% de los catéteres mantuvo valores deseables de presión arterial y venosa, el 95,2% un flujo de sangre adecuado y el 40,3% alcanzó dosis de diálisis óptima, con menor rendimiento en varones.

Conclusiones: El uso de conectores de sistema cerrado con válvula neutra disminuyó de forma significativa las infecciones sin afectar el funcionamiento del catéter. Se necesitan estudios multicéntricos robustos para confirmar efectividad.

Palabras clave: catéteres venosos centrales; hemodiálisis; infecciones relacionadas con catéteres; conectores sin aguja/ con válvula neutra; estudios controlados antes y después.

ABSTRACT

Prevention of tunneled haemodialysis catheter-related dysfunction and bacteraemia using a closed-system connector with neutral valve: a quasi-experimental before-after study

Introduction: The use of tunneled central venous catheters in haemodialysis is frequently associated with catheter-related bacteraemia. The closed-system connector with a neutral valve emerges as an alternative to reduce this risk by limiting manipulation of the catheter lumen.

Objective and Hypothesis: To evaluate whether the systematic use of closed-system connectors with a neutral valve decreases the rate of catheter-related bacteraemia. It was hypothesised that its use would significantly reduce both complications.

Material and Method: We conducted a retrospective, quasi-experimental, before-after study in a regional hospital over 12 months. A total of 62 catheters in 55 patients were included. Rates of catheter-related bacteraemia per 1,000 catheter-days were evaluated, in addition to parameters on catheter function. Statistical tests for proportion comparison and Pearson's regression were applied.

Results: The rate of catheter-related bacteraemia was reduced from 1.25 to 0.15 per 1,000 catheter-days after the introduction of closed-system connectors with a neutral valve. A total of 100% of the catheters maintained desirable arterial and venous pressure values, 95.2% an adequate blood flow, and 40.3% achieved optimal dialysis dose, with lower performance in males.

Conclusions: The use of closed-system connectors with a neutral valve significantly decreased infections without affecting catheter function. Robust multicentre studies are needed to confirm effectiveness.

Keywords: central venous catheters; haemodialysis; catheter-related infections; needleless connectors/neutral valve; before and after controlled studies.

INTRODUCCIÓN

La utilización del catéter venoso central tunelizado (CVCT) es una alternativa a la fistula arteriovenosa (FAV) para el tratamiento sustitutivo en hemodiálisis (HD), pero estos, no están exentos de complicaciones, siendo una de las más relevantes la bacteriemia relacionada con el catéter (BRC), la cual representa una causa significativa de morbimortalidad, hospitalización y aumento de los costes sanitarios en esta población1,2.

Con el objetivo de reducir estas tasas de infección, se han desarrollado dispositivos como el conector de sistema cerrado con válvula neutra (CSCVN), una válvula estéril y desechable indicada para su uso en HD crónica, hemofiltración, hemodiafiltración y aféresis. Este dispositivo actúa como un sistema mecánico y microbiológicamente cerrado, que se conecta a las luces del CVCT el primer día de sesión de la semana, sustituyendo al tapón clásico, y se puede mantener durante un máximo de 7 días3,4. Su diseño permite reducir la exposición del lumen del catéter al ambiente, minimizando la manipulación y, en consecuencia, el riesgo de contaminación intraluminal.

Las guías clínicas han propuesto diversas estrategias, entre ellas, el uso de CSCVN. Sin embargo, la guía de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), actualizada en 2017, advierte que la evidencia disponible sobre su uso específico en HD es aún limitada y no permite recomendar su implementación de forma generalizada, restringiendo su indicación a casos seleccionados. A pesar de esta recomendación cautelosa, estudios recientes han aportado datos que respaldan la eficacia de estos dispositivos en la reducción de eventos infecciosos y disfunción del catéter. El ensayo clínico aleatorizado de Bonkain et al.5 mostró una disminución significativa tanto en la disfunción del catéter como en la bacteriemia asociada al uso de CSCVN en una cohorte de pacientes en HD. En la misma línea, investigaciones como la de Brunelli et al.6 y Guembe et al.7 han reportado una reducción de las tasas de colonización e infecciones al emplear conectores tipo TegoTM. Así mismo, estudios de intervención como el de Weiss y Qureshi8 y el ensayo por conglomerados de Brunelli et al.9 refuerzan el potencial de estos dispositivos como parte de estrategias de prevención en la práctica clínica habitual. De forma complementaria, un estudio más reciente en población pediátrica en HD, Nau et al.10 ha evidenciado beneficios similares con dispositivos como ClearGuardTM, lo que sugiere una aplicabilidad más amplia en grupos vulnerables. En este contexto, resulta clínicamente relevante evaluar el impacto de la introducción de CSCVN en la prevención de complicaciones infecciosas en unidades de HD. Este estudio se propone aportar nueva evidencia desde la práctica real, que complemente los ensayos clínicos existentes y contribuya a fundamentar futuras actualizaciones de las guías clínicas.

La hipótesis de nuestro estudio fue que la implementación de CSCVN en CVCT de HD reduciría de manera significativa la incidencia de BRC y la tasa de disfunción del catéter, en comparación con la conexión directa.

El objetivo del estudio fue evaluar el impacto de la introducción del CSCVN en CVCT de HD sobre la incidencia de BRC y de la tasa de disfunción del catéter.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño del estudio

Se ha llevado a cabo un estudio cuasi-experimental retrospectivo de tipo “antes-después”, pacientes portadores de CVCT con tratamiento de HD, en un hospital comarcal.

El periodo antes (conexión directa) se realizó entre marzo 2021 y marzo 2022. El periodo después (uso de CSCVN) fue realizado entre abril de 2022 y abril de 2023.

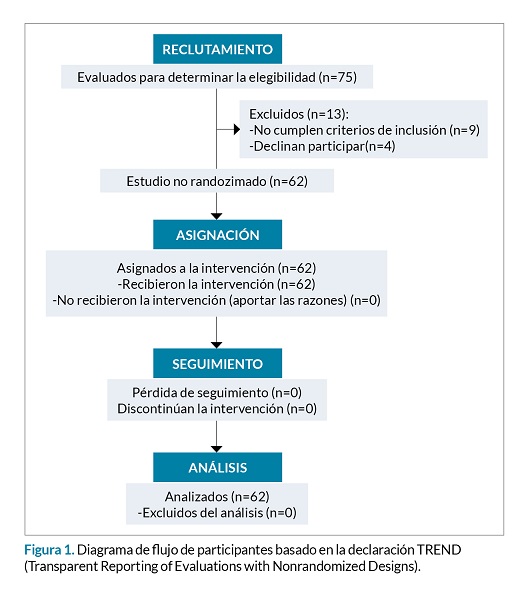

Este informe se ha redactado de acuerdo a la declaración TREND (Transparent Reporting of Evaluations with Nonrandomized Designs)11.

Participantes

Se incluyeron pacientes adultos en tratamiento de HD mediante CVCT, que realizaban tres sesiones semanales durante el periodo del estudio. Se excluyeron del estudio aquellos pacientes que recibieran tratamiento con antibióticos durante el periodo de evaluación, pacientes portadores de un catéter venoso central no tunelizado (CVCNT) y pacientes que manifestaran su rechazo a participar en el estudio.

La selección de los participantes fue no aleatoria. El reclutamiento se realizó mediante muestreo consecutivo, incluyendo a todos los pacientes que cumplían los criterios de inclusión establecidos. Se obtuvo el consentimiento informado de los pacientes, para acceder a los datos clínicos informatizados.

Intervenciones a estudio

Durante periodo antes (conexión directa) los CVCT se conectaban directamente a las líneas del circuito de HD, usando tapones estériles tras el sellado para los periodos interdiálisis. Cada manipulación requería limpieza exhaustiva del punto de conexión con clorhexidina alcohólica. No existía un mecanismo de barrera adicional entre el catéter y el sistema de infusión, lo que podía aumentar el riesgo de contaminación durante la manipulación.

Durante el periodo después (uso de CSCVN), se emplearon válvulas neutras DiaSeal® de B. Braun4. Se trata de un conector sin aguja, activado por Luer, diseñado para catéteres venosos centrales (CVC) en terapias extracorpóreas. Cuenta con un mecanismo interno de silicona que mantiene el catéter cerrado entre sesiones, abriéndose automáticamente al conectar un cono Luer macho, lo que permite un flujo directo y adecuado para tratamientos como la HD. Su diseño cerrado elimina la necesidad de tapones adicionales, permitiendo su uso continuo hasta 7 días4. Este CSCVN tiene un volumen interno de cebado de 0,09 ml y permite la toma de muestras sanguíneas. Su superficie lisa facilita la desinfección, contribuyendo a reducir el riesgo de infecciones relacionadas con el catéter4. Estos dispositivos fueron reemplazados cada 7 días o antes si presentaban signos de deterioro, según las recomendaciones del fabricante4. El personal de enfermería fue previamente formado mediante sesiones teóricas y prácticas sobre el uso adecuado, la técnica estéril de conexión/desconexión y los criterios de sustitución de las válvulas neutras.

El protocolo de sellado del catéter durante ambos periodos fue el mismo. Se utilizó una solución de heparina sódica a baja concentración (1.000 UI/ml) tras cada uso del catéter, para mantener la permeabilidad y prevenir la formación de trombos.

Método de asignación

Este estudio no fue aleatorizado, ya que se trató de un análisis cuasi experimental antes-después basado en la implementación institucional de un nuevo protocolo. El cambio en el manejo de los catéteres (introducción del CSCVN) se aplicó de forma institucional y simultánea a toda la unidad en una fecha determinada, lo que excluyó la posibilidad de asignación individual de la intervención. La comparación se realizó entre los datos recogidos durante los 12 meses posteriores a la implementación del nuevo protocolo y los 12 meses previos, asegurando así un criterio temporal fijo que evitó la selección dirigida de pacientes. Para minimizar posibles sesgos de asignación selectiva, se incluyeron todos los pacientes consecutivos que cumplían los criterios de inclusión en ambos periodos, sin exclusión por características clínicas ni por resultados. Asimismo, los datos se obtuvieron de forma informatizada a través del sistema de historia clínica electrónica, lo que garantizó una recogida objetiva y sistemática de las variables.

Enmascaramiento

Tanto los participantes, como las enfermeras que administraron la intervención y los investigadores que valoraron los resultados conocían la asignación de los participantes a las alternativas estudiadas.

Unidad de análisis

La unidad de asignación fueron los CVCT de los pacientes reclutados durante el estudio. Es importante señalar que cada recambio de catéter fue contabilizado como una nueva unidad de análisis, por lo que un mismo paciente pudo contribuir con más de un catéter durante el periodo de estudio.

Variables

Se recogieron las BRC durante ambos periodos de estudio. Se consideró BRC como un cuadro clínico compatible con sepsis, sin otro foco infeccioso aparente, cuando se cumplían los siguientes criterios diagnósticos12-14:

- Presencia de signos clínicos de infección sistémica, tales como fiebre, escalofríos o hipotensión, en un paciente portador de un catéter.

- Confirmación microbiológica mediante al menos 2 hemocultivos positivos: uno obtenido del lumen del catéter y otro de una vía periférica, con aislamiento del mismo microorganismo en ambos.

- Ausencia de un foco infeccioso alternativo que explique el cuadro clínico.

- Extracción de los hemocultivos en un intervalo menor a 2 horas desde el inicio de los síntomas.

Se recopilaron los datos de BRC correspondientes a ambos periodos de estudio. La tasa de incidencia de bacteriemia se calculó como el número de BRC / días de seguimiento del CVCT por 1.000, para cada periodo de estudio.

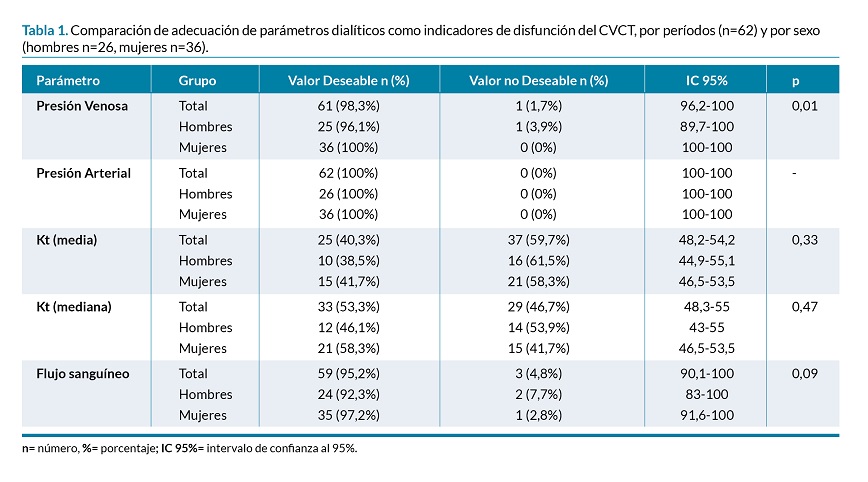

La evaluación de la disfunción del catéter se realizó mediante el análisis de parámetros técnicos recogidos en cada sesión de HD, de acuerdo con las guías KDOQI15 y de acceso vascular del grupo español multidisciplinar16. Los indicadores considerados fueron:

- Presión arterial (PA): se consideraron deseables los valores de PA entre -200 y -250 mmHg.

- Presión venosa (PV): se consideraron deseables los valores de PV entre 100 y 250 mmHg.

- Flujo sanguíneo efectivo (Qb): se consideraron deseables flujos ≥300 mL/min.

- Eficacia dialítica (Kt): calculado mediante dialisancia iónica por el monitor de HD. Se definieron como deseables valores de Kt >45 L en hombres y >40 L en mujeres.

Las mediciones se realizaron de forma sistemática durante el período de uso de cada catéter, considerando todos los registros obtenidos durante las sesiones de HD.

Análisis estadístico

En relación con los parámetros técnicos del catéter; PV, PA, Qb y Kt; estos se evaluaron únicamente durante el periodo con uso de los CSCVN. Las variables cuantitativas se describieron mediante medidas de tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar), de acuerdo con la naturaleza y distribución de los datos. Las variables cualitativas se presentaron como frecuencias absolutas y relativas (%). Para los parámetros de valores deseables y no deseables, se calcularon intervalos de confianza al 95%, empleando el método de Wilson, adecuado para muestras pequeñas. Adicionalmente, se aplicó un contraste de equivalencia TOST (Two One-Sided Tests), utilizando el método de Welch-Satterthwaite para el cálculo de grados de libertad, con el fin de verificar que las medias combinadas de cada variable se encontraran dentro de los límites aceptables definidos por las guías KDOQI15.

Para evaluar la eficacia clínica y los parámetros técnicos de funcionamiento de los catéteres, se consideraron todos los dispositivos incluidos en el estudio, sin registrar pérdidas de seguimiento en la base de datos. La comparación de la incidencia de BRC entre el antes-después a la implementación de CSCVN, se realizó mediante una prueba de diferencia de proporciones, aplicando un test z para la comparación de tasas. Dado que los eventos de BRC fueron poco frecuentes, se utilizó adicionalmente un modelo de regresión de Pearson ajustado por el número de días-catéter como variable de exposición, con el fin de confirmar la robustez de los resultados obtenidos.

No se realizaron ajustes multivariantes, debido a que el diseño del estudio (antes-después con aplicación universal del protocolo) no contemplaba comparaciones entre subgrupos ni control de variables independientes. Sin embargo, los parámetros clínicos fueron analizados de manera estratificada por sexo, con el propósito de considerar posibles diferencias fisiológicas.

Se adoptó un nivel de significación estadística de p<0,05 para todas las pruebas.

El análisis estadístico se realizó utilizando el software R, versión 4.3.1 (R Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria).

Consideraciones éticas

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación Clínica con medicamentos (CEIm) de Girona el 13 de julio de 2022, con código de aprobación 11/2022. Todos los pacientes fueron informados de manera verbal y escrita sobre la finalidad del mismo, y otorgaron su consentimiento informado por escrito. La participación fue voluntaria y los pacientes podían retirarse en cualquier momento.

Los pacientes que formaron parte del estudio se mantuvo la confidencialidad de los datos del estudio se mantuvo según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). El estudio se efectuó de acuerdo con los Principios Éticos establecidos en la versión más reciente de la Declaración de Helsinki (18th World Medical Assembly, 1964) o las Normas de Buena Practica utilizadas en clínica, siempre con la norma que ofreciese más protección al paciente.

RESULTADOS

Durante el periodo del estudio, se analizaron 62 CVCT (todos tipo PalindromeTM Precision H17) correspondientes a 55 pacientes adultos (figura 1), con una distribución de 42% hombres y 58% mujeres, con una edad media fue de 65,2 ± 12,3 años. En el periodo antes, se analizaron 6.418 días-catéter, mientras que en el periodo después se registraron 12.970 días-catéter.

Durante el periodo “antes” (uso del CSCVN), se documentaron 4 episodios de BRC en un total de 6.418 días de catéter, lo que corresponde a una tasa de BRC de 1,25 episodios por cada 1.000 días de catéter. En el periodo “después” (conexión directa), se registraron 2 episodios en 12.970 días de catéter, obteniéndose una tasa de BRC de 0,15 episodios por cada 1.000 días de catéter. La diferencia entre ambos periodos fue estadísticamente significativa (p=0,047).

Respecto a los valores técnicos de disfunción del CVCT, tal como muestra la tabla 1, se reveló una diferencia estadísticamente significativa en PV entre sexos, con mayor proporción de cumplimiento en mujeres (p=0,01). No se observaron diferencias significativas por sexo en PA, Qb y Kt, aunque se evidenció una tendencia no significativa a mayor cumplimiento en mujeres. Cabe destacar que, pese a esta tendencia, la media de Kt en litros fue significativamente superior en hombres (p<0,05). El Qb fue adecuado en el 89,1% de los casos.

No se registraron efectos adversos directamente atribuibles al uso de los CSCVN durante el periodo de estudio. Tampoco se documentaron complicaciones técnicas relacionadas con su utilización.

DISCUSIÓN

En el presente estudio, se observó una reducción en la tasa de BRC, tras la incorporación de los CSCVN para los CVC en pacientes en tratamiento con de HD mediante un CVCT. Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que el uso de dispositivos diseñados para reducir la manipulación del lumen del catéter puede impactar positivamente en la prevención de las BRC. Este efecto ha sido documentado previamente por Albalate et al.19 y Crehuet et al.20, quienes resaltaron que una correcta manipulación de las conexiones del catéter, junto con el empleo de dispositivos adecuados, puede limitar significativamente la entrada de microorganismos a través de uno de los principales puntos críticos de contaminación: las conexiones.

Además del dispositivo en sí, factores organizativos, como la formación específica del personal sanitario, la disponibilidad de sistemas de desconexión segura y la adecuada proporción paciente/enfermera, pueden haber contribuido al efecto observado. Esta multifactorialidad ha sido señalada también en estudios previos como los de Cobo et al.21 y Bouza et al.22, quienes informaron reducciones en las tasas de BRC al emplear los CSCVN, en lugar de tapones convencionales o conexiones directas. De forma complementaria, Martin et al.23 reportaron que la utilización de clorhexidina para la desinfección de las ramas del catéter fue igualmente eficaz, alcanzando una tasa de BRC de 1,8 por cada 1.000 días de catéter.

En cuanto a los parámetros clínicos analizados (PV, PA y Kt), los resultados fueron consistentes con lo reportado en investigaciones previas sobre el uso de CSCVN. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en las PV y PA antes y después de la implementación del CSCVN, aunque se registraron incrementos leves sin relevancia clínica. En cuanto al valor de Kt, los resultados globales fueron considerados adecuados; sin embargo, en el subgrupo de pacientes varones, el 61,5 % presentó un volumen inferior a 45 L, lo que sugiere una eficacia dialítica subóptima en este grupo durante el periodo posterior a la intervención.

Los resultados del presente estudio se alinean con la evidencia previa. Bonkain et al.24 en un ensayo clínico aleatorizado, demostraron que el uso de un CSCVN redujo significativamente tanto la disfunción del catéter como las tasas de BRC en comparación con un grupo control. De manera similar, Brunelli et al.25 observaron, en un estudio retrospectivo, una disminución significativa en la incidencia de BRC con el uso del conector Tego™, un dispositivo sin aguja y de sistema cerrado. Guembe et al.26 reforzaron estos hallazgos al mostrar una reducción en la colonización bacteriana de los catéteres con el uso del mismo conector, aunque sin diferencias clínicas significativas en la incidencia de BRC, lo que sugiere un potencial efecto protector temprano.

Otros estudios también han aportado evidencia relevante. Weiss y Qureshi27, mediante una iniciativa de mejora de la calidad, reportaron una notable reducción en las tasas de BRC tras la introducción de un nuevo tapón para CVC, destacando el valor de estas intervenciones en contextos clínicos reales con alta variabilidad en prácticas asistenciales. Por su parte, Brunelli et al.28, en un ensayo clínico por conglomerados multicéntrico, aportaron evidencia sólida sobre la eficacia de diversos dispositivos, incluyendo el conector Tego™, confirmando su superioridad frente a las técnicas convencionales.

En un contexto menos explorado, el estudio de Nau et al.29 ofreció una perspectiva pediátrica al evaluar el uso de ClearGuard HD® en niños sometidos a HD. Los resultados mostraron también una reducción en las infecciones, lo que extiende el potencial beneficio de estos dispositivos a poblaciones tradicionalmente subrepresentadas.

De manera global, la evidencia disponible, incluyendo la del presente estudio, respaldan el uso de CSCVN para HD como una posible estrategia para reducir las bacteriemias en pacientes con CVCT. Existen varias limitaciones que deben ser consideradas al interpretar estos resultados. En primer lugar, se trata de un estudio unicéntrico, lo que limita la generalización de los resultados a otras instituciones con características organizativas, de infraestructura o de población diferentes. Además, al tratarse de un diseño retrospectivo, existe el riesgo de pérdidas de casos por registros incompletos o inexactos en los sistemas de información clínica, lo que podría introducir un sesgo de selección. Otro aspecto a considerar es la posibilidad de sesgos temporales, dado que los datos se recogieron a lo largo de un periodo determinado sin control sobre posibles cambios en las prácticas clínicas, protocolos de manejo o características de la población a lo largo del tiempo, lo que podría haber influido en los resultados observados. Asimismo, no se incluyó un grupo control concurrente, lo cual limita la capacidad para establecer comparaciones directas entre la intervención (uso de válvula neutral) y otras alternativas o prácticas previas. Esto dificulta la atribución causal de los efectos observados exclusivamente a la intervención evaluada. Aunque el diseño retrospectivo minimiza el riesgo de efecto Hawthorne, al no haber una intervención activa durante la recogida de datos, no puede descartarse completamente la posibilidad de cambios en el comportamiento del personal sanitario durante el periodo en que se introdujeron o consolidaron los dispositivos, especialmente si hubo formaciones o cambios institucionales paralelos, lo que podría haber influido en la calidad de cuidados y en los resultados.

Como consideraciones futuras, para fortalecer la evidencia y superar las limitaciones anteriores, en primer lugar, se sugiere la realización de estudios multicéntricos que contemplen la participación de distintos tipos de instituciones y contextos asistenciales. Asimismo, resulta fundamental diseñar investigaciones de carácter prospectivo, utilizando metodologías más sólidas, como los ensayos con aleatorización por conglomerados.

Como conclusión podemos decir, que la evidencia reunida, tanto en el presente estudio como en la literatura especializada, respalda el uso de conectores sin aguja y de CSCVN, como una estrategia efectiva para reducir la incidencia de BRC en pacientes en HD con CVCT. A pesar de las diferencias en la exposición (días-catéter) entre los periodos comparados, la magnitud del descenso observado sugiere una posible asociación beneficiosa entre el uso de CSCVN y la prevención de eventos infecciosos, en concordancia con la evidencia disponible.

Desde el punto de vista funcional, no se observaron alteraciones clínicamente relevantes en parámetros como la PA o la PV, aunque se identificó una diferencia significativa por sexo en PV, y valores subóptimos de Kt en el subgrupo masculino, lo que pone de manifiesto la importancia de un seguimiento individualizado de la eficacia dialítica.

En conjunto, los CSCVN deben considerarse como parte integral de los paquetes de prevención de infecciones en unidades de HD, especialmente en pacientes portadores de catéteres de larga duración o con algún factor de riesgo de padecer una BRC.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Financiación

Los autores declaran no haber recibido financiación alguna.

BIBLIOGRAFÍA

1. Weijmer MC, Vervloet MG, ter Wee PM. Compared to tunnelled cuffed haemodialysis catheters, temporary untunnelled catheters are associated with more complications already within 2 weeks of use. Nephrol Dial Transplant. 2004;19(3):670-7. https://doi.org/10.1093/ndt/gfg581

2. Frankel A. Temporary access and central venous catheters. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2006;31(4):417-22. https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2005.10.003

3. Kukavica N, Resic H, Sahovic V. Comparison of complications and dialysis adequacy between temporary and permanent tunnelled catheter for haemodialysis. Bosn J Basic Med Sci. 2009;9(4):265-70. https://doi.org/10.17305/bjbms.2009.2776

4. DiaSeal® [Internet]. B. Braun. [consultado 23 Abr 2022]. Disponible en: https://catalogs.bbraun.com/en-01/p/PRID00011416/diaseal-needlefree-valve-for-central-venous-catheters

5. Bonkain F, Racapé J, Goncalvez I, Moerman M, Denis O, Gammar N, et al. Prevention of tunneled cuffed hemodialysis catheter-related dysfunction and bacteremia by a neutral-valve closed-system connector: a single-center randomized controlled trial. Am J Kidney Dis. 2013;61(3):459-65. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2012.10.014

6. Brunelli SM, Njord L, Hunt AE, Sibbel SP. Use of the Tego needlefree connector is associated with reduced incidence of catheter-related bloodstream infections in hemodialysis patients. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2014;7:131-9. https://doi.org/10.2147/IJNRD.S59937

7. Guembe M, Pérez-Granda MJ, Cruces R, Alcalá L, Bouza E. The Tego (TM) needleless connector for hemodialysis catheters may protect against catheter colonization. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016;35(8):1341-5. https://doi.org/10.1007/s10096-016-2670-4

8. Weiss S, Qureshi M. Evaluating a Novel Hemodialysis Central Venous Catheter Cap in Reducing Bloodstream Infections: A Quality Improvement Initiative. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2021;14:125-31. https://doi.org/10.2147/IJNRD.S304605

9. Brunelli SM, Van Wyck DB, Njord L, Ziebol RJ, Lynch LE, Killion DP. Cluster-Randomized Trial of Devices to Prevent Catheter-Related Bloodstream Infection. J Am Soc Nephrol. 2018;29(4):1336-43. https://doi.org/10.1681/ASN.2017080870

10. Nau A, Richardson T, Cardwell D, Ehrlich J, Gattineni J, Hanna M, et al. Use of ClearGuard HD caps in pediatric hemodialysis patients. Pediatr Nephrol. 2024;39(7):2171-5. https://doi.org/10.1007/s00467-023-06273-6

11. González de Dios J, Buñuel Álvarez JC, González Rodríguez MP. Listas guía de comprobación de intervenciones no aleatorizadas: declaración TREND. Evid Pediatr. 2013;9:14.

12. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard Set al.; Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Clin Infect Dis. 2011;52(9):e162-93. https://doi.org/10.1093/cid/cir257

13. Lok CE, Huber TS, Lee T, Shenoy S, Yevzlin AS, Abreo K, Allon M, Asif A, Astor BC, Glickman MH, Graham J, Moist LM, Rajan DK, Roberts C, Vachharajani TJ, Valentini RP; National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guideline for Vascular Access: 2019 Update. Am J Kidney Dis. 2020;75(4 Suppl 2):S1-164. https://doi.org/ 10.1053/j.ajkd.2019.12.001

14. Ibeas J, Roca-Tey R, Vallespín J, Moreno T, Moñux G, Martí-Monrós A et al. Guía Clínica Española del Acceso Vascular para Hemodiálisis. Enferm Nefrol. 2018;21(Supl 1):S1-256. https://doi.org/10.4321/S2254-28842018000500001

15. National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guideline for Hemodialysis Adequacy: 2015 update. Am J Kidney Dis. 2015;66(5):884-930. https://doi.org/ 10.1053/j.ajkd.2015.07.015. Erratum in: Am J Kidney Dis. 2016;67(3):534.

16. Ibeas J, Roca-Tey R, Vallespín J, Moreno T, Moñux G, Martí-Monrós A et al. Guía Clínica Española del Acceso Vascular para Hemodiálisis. Enferm Nefrol. 2018;21(Supl 1):S1-256. https://doi.org/10.4321/S2254-28842018000500001

17. Palindrome™ Precision Chronic Catheters [Internet]. Mozarc Medical. [consultado 23 Abr 2025]. Disponible en: https://mozarcmedical.com/products/emea-en/dialysis-access/chronic-hd/catheters/palindrome/.

18. Spector M, Mojibian H, Eliseo D, Pollak JS, Reiner E, Arici M, Tal MG. Clinical outcome of the Tal Palindrome chronic hemodialysis catheter: single institution experience. J Vasc Interv Radiol. 2008;19(10):1434-8. consultado 23 Abr 2025. https://doi.org/10.1016/j.jvir.2008.06.018

19. Albalate, Pérez García R, de Sequera P, Alcázar R, Puerta M, Ortega M, et al. ¿Hemos olvidado lo más importante para prevenirlas bacteriemias en pacientes portadores de catéteres para hemodiálisis? Nefrologia. 2010;30(5):573-7. https://doi.org/10.3265/Nefrologia.pre2010.March.10283

20. Crehuet Rodríguez I, Bernárdez Lemus MA, Ramírez Crehuet M, Méndez Briso-Montiano P, Ruiz-Zorrilla López C. Bioconectores: ¿son realmente eficaces en la reducción de las bacteriemias relacionadas con el catéter permanente para hemodiálisis? Enferm Nefrol. 2013;16(4):235-40. https://doi.org/10.4321/S2254-28842013000400004

21. Cobo Sánchez JL, Sainz Alonso RA, Vicente Jiménez MY, Cepa García H, Pelayo Alonso R, Menezo Viadero R, et al. Estudio comparativo de incidencia de bacteriemias relacionadas con el catéter de hemodiálisis: bioconectores frente a conexión directa. Rev Soc Esp Enferm Nefrol. 2011;14(4):230–5.

22. Bouza E, Muñoz P, López-Rodríguez J, Jesús Pérez M, Rincón C, Martín Rabadán P et al. A needleless closed system device (CLAVE) protects from intravascular catheter tip and hub colonization: a prospective randomized study. J Hosp Infect. 2003;54(4):279-87. https://doi.org/10.1016/s0195-6701(03)00136-1

23. Martín Chacón E, Martín Álvarez MC, Sánchez Calzado M, Banegas Sultán V, Gil del Reino O, Menayo Gómez J, et al. Incidencia de bacteriemia en pacientes portadores de catéter permanente tunelizado para hemodiálisis. Rev Soc Esp Enferm Nefrol. 2008;11(4):277-81.

24. Bonkain F, Racapé J, Goncalvez I, Moerman M, Denis O, Gammar N, Gastaldello K, Nortier JL. Prevention of tunneled cuffed hemodialysis catheter-related dysfunction and bacteremia by a neutral-valve closed-system connector: a single-center randomized controlled trial. Am J Kidney Dis. 2013;61(3):459-65. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2012.10.014

25. Brunelli SM, Njord L, Hunt AE, Sibbel SP. Use of the Tego needlefree connector is associated with reduced incidence of catheter-related bloodstream infections in hemodialysis patients. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2014;7:131-9. https://doi.org/10.2147/IJNRD.S59937

26. Guembe M, Pérez-Granda MJ, Cruces R, Alcalá L, Bouza E. The Tego™ needleless connector for hemodialysis catheters may protect against catheter colonization. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016;(8):1341-5. https://doi.org/ 10.1007/s10096-016-2670-4

27. Weiss S, Qureshi M. Evaluating a Novel Hemodialysis Central Venous Catheter Cap in Reducing Bloodstream Infections: A Quality Improvement Initiative. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2021;14:125-31. https://doi.org/10.2147/IJNRD.S304605

28. Brunelli SM, Van Wyck DB, Njord L, Ziebol RJ, Lynch LE, Killion DP. Cluster-Randomized Trial of Devices to Prevent Catheter-Related Bloodstream Infection. J Am Soc Nephrol. 2018;29(4):1336-43. https://doi.org/10.1681/ASN.2017080870

29. Nau A, Richardson T, Cardwell D, Ehrlich J, Gattineni J, Hanna M, Keswani M, Neibauer E, Nitz K, Quigley R, Rheault M, Sims R, Woo M, Warady BA. Use of ClearGuard HD caps in pediatric hemodialysis patients. Pediatr Nephrol. 2024;39(7):2171-5. https://doi.org/10.1007/s00467-023-06273-6

Este artículo se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución–NoComercial 4.0 Internacional.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/